व्यापार और राजनीति दोनों ही “लुकाछिपी” हैं, लेकिन जब राजनीति व्यापार बन जाती है और व्यापार राजनीति बन जाता है, तो लुकाछिपी की स्थिति का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब राजनीति पैसा कमाने का जरिया बन जाए तो इसे बिजनेस के अलावा आप और क्या कह सकते हैं? जब व्यापार ही सत्ता का मार्ग प्रशस्त करता है तो इसे राजनीति और क्या कहें? लेकिन लोकतंत्र! लोकतंत्र न तो राजनीति है और न ही व्यापार। लोकतंत्र जीवन के प्रकाश का उत्सव है।

लुकाछिपी लोकतंत्र के साथ असंगत है। इस अर्थ में, राजनीति, व्यापार और लोकतंत्र की अवधारणाएँ एक-दूसरे की विरोधी हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन स्वयं को व्यवस्थित करता रहता है। जीवन स्वाभाविक तरीके से विपरीतताओं के बीच संघर्षों से निपटता रहता है। जीवन और जगत में स्वाभाविक संघर्ष है। संघर्ष के अस्तित्व को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता। दक्षिणपंथी समझ संघर्षों का भावनात्मक समाधान प्रदान करने के लिए मानसिक और “आध्यात्मिक” साधनों का उपयोग करती है।

वामपंथ की समझ संघर्षों के भौतिक समाधान के लिए ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साधनों का मार्ग अपनाती है। ये जीवन और जगत का वर्णन करने के दो तरीके हैं। कुल मिलाकर जीवन एवं विश्व व्यवस्था एवं राजनीति या तो अध्यात्म अथवा विज्ञान द्वारा समर्थित है। श्रमिकों के अनुसार पूंजीवाद मनुष्यों का शोषण करने और भारी मुनाफा कमाने के लिए अपनी शासन प्रणाली में आध्यात्मिकता के मार्ग को सुविधाजनक मानता है, लेकिन उत्पादन के लिए उसे विज्ञान के मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है।

उदाहरण के लिए, हम 15 मार्च, 2024 को हैदराबाद में आयोजित विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के भाषण को याद कर सकते हैं। सबसे पहले, यह ध्यान में रखना होगा कि इस भाषण को सफलतापूर्वक व्यक्त करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के एक वैज्ञानिक माध्यम का उपयोग किया गया था। संचार की सामग्री पर भी यहां विचार किया जा सकता है। ख़ैर, बात यह है कि ऐसे संगठित कार्यक्रम में हमारे लोकतांत्रिक नेताओं का “आध्यात्मिक राष्ट्रवाद” के प्रति रवैया समझा जा सकता है।

प्रश्न यह है कि क्या भारतीय संविधान किसी भी दृष्टि से एक धार्मिक या आध्यात्मिक दस्तावेज़ है? क्या भारतीय संविधान ‘आध्यात्मिक राष्ट्रवाद’ का आधार बनता है? क्या संविधान के सामने श्रद्धा और भक्ति से झुकना एक शासक द्वारा संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और सच्ची आस्था से निभाने के रूप में देखा जा सकता है? क्या संविधान का पालन करने और पूर्ण समर्पण और सच्चे समर्पण के साथ भारत की अखंडता की रक्षा करने की शपथ में केवल भौगोलिक अखंडता की भावना शामिल है या इसमें सामाजिक अखंडता की भावना भी शामिल नहीं है? यहां, जब धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तो टेलीविजन भी एक आध्यात्मिक उपकरण बन जाता है। फिर भी, भारतीय नागरिक समाज को इन सवालों के जवाब खोजने होंगे।

मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का विरोध करने वाला समाजवाद विज्ञान के मार्ग को उत्पादन और शासन व्यवस्था दोनों के लिए सुविधाजनक मानता है। जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका समाज और शासन व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस नकारात्मक प्रभाव के परिणामस्वरूप, जीवन के सभी क्षेत्रों में असमानता की खाई पल-पल चौड़ी और गहरी होती जा रही है। असमानता लोकतंत्र के लिए ज़हर के अलावा और कुछ नहीं है।

यह स्पष्ट है कि राजनीतिक विचारधाराएँ जो थोड़ी सी भी समाजवाद की वकालत करती हैं और अपील करती हैं, वे जाति व्यवस्था और राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक प्रकृति के प्रति हमेशा सतर्क और जागरूक रहती हैं। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा में “आध्यात्मिक राष्ट्रवाद” के दावे और अपील हावी है। इस अर्थ में भारतीय जनता पार्टी भारत के अन्य सभी राजनीतिक दलों से अद्वितीय एवं भिन्न है।

साम्यवादी विचारधारा को छोड़कर, कोई भी अन्य राजनीतिक विचारधारा वैज्ञानिक समाजवाद को अपने एकमात्र आधार के रूप में पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती है। बुनियादी मानवीय स्वभाव और पूंजीवाद के प्रभाव के कारण लोकतांत्रिक क्षेत्रों में भी राजनीतिक लुका-छिपी जारी रहती है। इस पृष्ठभूमि का उल्लेख किये बिना आज भारत के राजनीतिक जीवन को समझना कठिन है। देर-सबेर अन्य पार्टियों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में राहुल गांधी का पूरा समूह राजनीति को चुनाव तक सीमित रखने के बजाय एक वैचारिक लड़ाई के रूप में आगे बढ़ा रहा है। किसी विचारधारा का समर्थन करें.

मानव शरीर में जैसा हृदय है, वैसा ही भारत का संविधान भी है। कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों की वैचारिक स्थिति निश्चित रूप से वामपंथी है, जैसे संविधान वामपंथी है। इस अर्थ में, चुनावी राजनीति सहित समग्र रूप से भारतीय राजनीति, देर-सबेर भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य पार्टियों के रूप में सामने आ सकती है।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान के तहत राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई राजनीतिक और सामाजिक विरोध में बदलती जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके मूल में संविधान की अवहेलना है। तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में घरेलू राजनीति में इस तरह का गृहयुद्ध बेहद डरावना संकेत है. लोकतंत्र में मनमानी अंततः राजनीति को मुठभेड़ में बदल देती है। भावना की बात करते-करते वे यह भूल गये कि लोकतंत्र की आत्मा जनता की इच्छा में नहीं, जनता की इच्छा में निहित है।

अब शायद वह समय आ गया है जब राजनीतिक विचारधारा को जनता के साथ और अधिक निकटता से जोड़ने की सबसे अधिक आवश्यकता है। जनता की संवेदनशीलता को बढ़ाना केवल तभी समझ में आता है जब आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत हों और इस दुनिया की समस्याओं में दुनिया, समाज और विभिन्न भौतिक और वैज्ञानिक समाजवादियों से जुड़े हों है। इस दुनिया में लोकतंत्र एक शक्तिशाली और शुद्ध विषय है।

लोकतांत्रिक राजनीति के लुका-छिपी के खेल में मीडिया का महत्व रोशनी की किरण की तरह है। प्रकाश की विशेषता छिपी हुई बात को उजागर करना है। लोगों के अनुभव में आज प्रकाश एक ऐसा माध्यम बनता जा रहा है जो न केवल प्रकाश को छुपाता है, बल्कि उसे दिखाता भी है। मीडिया आज बहुत महँगा हो गया है। जो लोग मीडिया प्रबंधकों की भूमिका निभाते हैं वे वे लोग हैं जिनका पोषण “आध्यात्मिक राष्ट्रवाद” के दृष्टिकोण से अपरिपक्व रुचि के साथ किया गया है। मीडिया की भूमिका का परिप्रेक्ष्य मीडिया हाउस की पहल पर आधारित था। हां, जिस दिन मीडिया से जुड़े लोग अपने हितों और मीडिया घरानों के हितों के बीच के अंतर के संदर्भ में अपने हितों की परिपक्वता को सही ढंग से समझ लेंगे, उसी दिन मीडिया के नजरिए की शुद्धता शुरू हो जाएगी।

वर्तमान में संसदीय चुनाव चल रहे हैं और लंबित हैं। हालाँकि यह सच है कि कांग्रेस-नियंत्रित क्षेत्र आदर्श स्थिति में नहीं हैं, यह बात भारतीय जनता पार्टी-नियंत्रित क्षेत्रों पर भी लागू होती है। देश में चाहे कांग्रेस का शासन हो या भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। हालाँकि, वह ऐसे भाषण देते हैं जैसे कि कांग्रेस का सत्ता में आना एक “गलती” थी। किसे दोष देना है? दूसरे शब्दों में, कांग्रेस का सत्ता पर काबिज होना मतदाता समुदाय द्वारा लिए गए एक गलत निर्णय का परिणाम है, जो “अनिवार्य रूप से” उस गलती का कड़वा और मीठा अनुभव अनुभव करेगा।

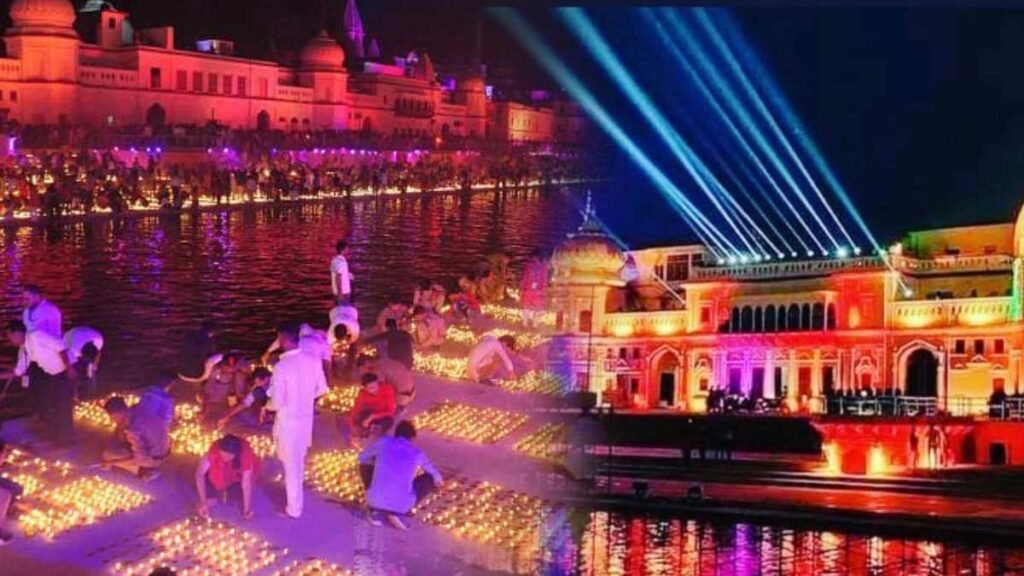

क्या लोकसभा नतीजों के बाद अयोध्या, या फैजाबाद, मतदाता समुदाय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी समर्थकों द्वारा की गई कार्रवाइयों को सत्ता की इस समझ के आधार पर देखा जा सकता है? इसका दोष चुनावी राजनीति पर मढ़ना अनुचित है। ऐसे बयानों को भ्रामक बयान माना जाना चाहिए। इसे कौन चिन्हित करेगा? केंद्रीय चुनाव आयोग! मैं केवल आशा कर सकते हूं। लेकिन लोकतंत्र में आखिरी उम्मीद मतदान करने वाले समाज की सहमति में ही निहित है।

भारतीय जनता पार्टी की सियासी गाड़ी के पहिए बहुत तेजी से घूमते नजर आ रहे हैं. लेकिन राजनीति के साधन वहां पहुंच गये हैं, जहां पहिये जमीन से 32 इंच नीचे धंसे हुए हैं. चुनावी राजनीति में बाहरी दुनिया का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। जब हम बाहर देखते हैं तो “सब कुछ” तेजी से बदलता हुआ प्रतीत होता है। यदि आप अंदर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि “सबकुछ” बंद हो गया है। भले ही वाहन स्थिर हो, लेकिन वाहन के कंपन और घरघराहट की आवाज़ से यह आभास होता है कि वाहन चल रहा है।

यह घरघराहट हर घर के आहत होने की आवाज से बनती है। जब आप अपनी आँखें बंद करते हैं तो सब कुछ बहुत तेज़ी से चलता हुआ प्रतीत होता है। भारत में इस सम्मोहक दृश्य-श्रव्य प्रकरण के बीच फंसे लोगों के लिए, अपनी आँखें बंद करने से यह आभास हो सकता है कि “कुछ भी डरावना नहीं है”। अगर आप अपनी आंखें थोड़ी सी भी खोलेंगे तो आपको चीजें अलग नजर आएंगी।

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की राजनीतिक गाड़ी का पहिया या तो ठीक से पकड़ में आ जाएगा या फिर रफ्तार छोड़ देगा. मुश्किल यह है कि यह दृश्य-श्रव्य चक्र निश्चित रूप से सम्मोहक है, आम आदमी के पैरों के नीचे जो रेत गर्म होती रहती है वह सम्मोहक नहीं बल्कि भारतीय जीवन की कच्ची राजनीतिक हकीकत है। ऐसे में आप अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अपनी आँखें और कान बेच दिए। क्या दृश्य-श्रव्य घटनाओं के चक्र के बीच एक मतदाता समाज का नागरिक जीवन दायित्व के संकट में है?

यदि आप अपनी आँखें थोड़ी सी भी खोलें, तो आपको चिंता के द्वीप में एक धुंधला परिदृश्य दिखाई देगा। समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भारतीय गठबंधन के कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से अपने संसदीय कार्यों में जोश दिखाया है, उसका असर भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, जो बिना सवाल पूछे संसद चलाने की परंपरा रही है। दशक. यह ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका था. पार्टी के “दो महान नेताओं” के अंदर बहुत अप्रिय दृश्य और आवाज़ें थीं। आख़िर चेयरमैन कब तक उन्हें इस विषम परिस्थिति से बाहर निकाल पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने गुपचुप तरीके से घटक दलों के सांसदों के साथ रिश्ते ‘सुलझाने’ की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं के बीच अध्यक्ष चुनने का मसला अब तक नहीं सुलझ पाया है.

यह नहीं माना जा सकता कि सभी विपक्षी नेता पाक-साफ हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के सभी नेता संत हैं। यह समझने लायक है कि सरकारें और सरकारी एजेंसियां सभी प्रतिवादियों के प्रति आनुपातिक या कम से कम विनीत तरीके से कार्य नहीं करती हैं, चाहे उनकी ‘जाति, धर्म, राजनीतिक दल’ आदि कुछ भी हों। बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो अक्सर एकतरफ़ा कार्रवाई करते हैं. इसके अलावा, मीडिया निश्चित रूप से आरोपी विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपों पर रिपोर्ट करता है।

हमें यह स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि आम लोगों के जीवन में सहिष्णुता का सार लगातार खत्म होता जा रहा है। हाल ही में जिस तरह से विपक्षी नेताओं की करतूतों के लिए पूरी पार्टी और खासकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दोषी ठहराने की कोशिश की गई है, जिस तरह से राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के बयान आए हैं. विकृत. इस विकृति से घृणा का माहौल बनता है और ऐसा लगता है कि कहीं कोई उपद्रव चल रहा है। दूसरे तरीके अपनाकर राहुल गांधी को घेरने की पिछली कोशिश दोबारा दोहराई जा सकती है.

अरविन्द केजरीवाल और हेमन्त सोरेन जैसे नेताओं को जेल में बंद करने और उनके राजनीतिक प्रभाव और चुनावी नतीजों को परखने के राजनीतिक प्रयोग और साहस का चरण पूरा हो चुका है। तो आगे क्या है! जब तक बहुप्रतीक्षित और अपेक्षित परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक यह सिर्फ अटकलें ही हैं। इस बीच, इस बात पर विचार करना जरूरी है कि मुठभेड़ों की मनमानी और लोकतांत्रिक राजनीति से उत्पन्न घटना चक्र में निहित दायित्व के संकट से नागरिक समाज को कैसे बचाया जाए!

(प्रहुल कोल्ह्यान एक स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)